क्या है शिमला समझौता, जिसे रद्द करने की धमकी दे रहा पाकिस्तान जानें, इस एक्शन से भारत पर क्या असर पड़ेगा –

युद्ध के डर से घबराया पाकिस्तान अब भारत को शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बाद शिमला समझौता एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। इसे 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक निर्णायक युद्ध के बाद शांति बहाल करने के लिए साइन किया गया था. लेकिन सवाल उठता है कि शिमला समझौता आखिर है क्या? इसकी अहमियत क्या है? आज के संदर्भ में इसका क्या महत्व रह गया है और क्या पाकिस्तान इसे रद्द कर सकता है? आइए इसे आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं।

सीमा पर तनाव : जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसारन घाटी में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एक के बाद एक जवाबी कदम उठाए हैं। इसमें वाघा बॉर्डर को बंद करने, सार्क वीजा सुविधा स्थगित करने और भारतीय विमानों के लिए अपनी हवाई सीमा बंद करने जैसे फैसले शामिल हैं।

दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज गुरुवार को आनन-फानन में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई। इसमें पाकिस्तान ने कई फैसले लिए हैं। पाकिस्तान ने भारत पर अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी देने लगा है। पाकिस्तान ने कहा कि वह शिमला समझौते समेत भारत से किए गए सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी के बाद शिमला समझौता एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। इसे 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक निर्णायक युद्ध के बाद शांति बहाल करने के लिए साइन किया गया था। लेकिन सवाल उठता है कि शिमला समझौता आखिर है क्या? इसकी अहमियत क्या है? आज के संदर्भ में इसका क्या महत्व रह गया है और क्या पाकिस्तान इसे रद्द कर सकता है? आइए इसे आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं।

शिमला समझौते की पृष्ठभूमि: 1971 का युद्ध

भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) की आजादी को लेकर था। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में भारी अत्याचार किए, जिसकी वजह से लाखों लोग भारत में शरण लेने आ गए। इसके जवाब में भारत ने हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की।

यह युद्ध भारत की निर्णायक जीत में समाप्त हुआ। पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 जवानों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और एक नया देश- बांग्लादेश विश्व मानचित्र पर उभरा। भारत इस स्थिति में था कि वह पाकिस्तान पर भारी शर्तें थोप सकता था, लेकिन इसके विपरीत, भारत ने शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दी। इसी सोच के तहत भारत ने पाकिस्तान को बातचीत के लिए बुलाया और शिमला समझौता हुआ।

शिमला समझौता: कब, कहां और किसके बीच?

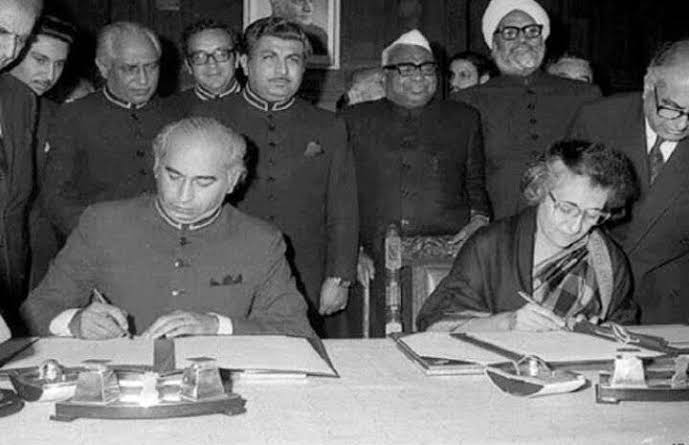

शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत के शिमला शहर में साइन हुआ। इस समझौते पर भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता न केवल 1971 युद्ध के बाद की स्थिति को सुलझाने के लिए था, बल्कि आगे के रिश्तों को बेहतर बनाने और शांति बनाए रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास था।

शिमला समझौते की मुख्य शर्तें और प्रावधान

शिमला समझौते में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं-

1. द्विपक्षीयता का सिद्धांत : भारत और पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि वे अपने सभी विवादों को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे। यानी किसी तीसरे पक्ष जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, या अन्य कोई बाहरी शक्ति की मध्यस्थता को अस्वीकार किया गया। यह भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि पाकिस्तान बार-बार कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश करता रहा है।

2. बल प्रयोग नहीं होगा: दोनों देशों ने यह वचन दिया कि वे एक-दूसरे के खिलाफ हिंसा या सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे।

3. नियंत्रण रेखा की पुन: स्थापना: 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई नियंत्रण रेखा निर्धारित की गई, जिसे दोनों देशों ने मान्यता दी। यह वही नियंत्रण रेखा है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को परिभाषित करती है।

4. युद्धबंदियों और कब्जाई जमीन की वापसी: भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्धबंदियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रिहा कर दिया। इसके साथ-साथ, जो जमीन भारत ने युद्ध के दौरान कब्जा की थी, उसका अधिकांश हिस्सा भी पाकिस्तान को लौटा दिया गया।

शिमला समझौते का महत्व: भारत की कूटनीतिक जीत

– शिमला समझौते के माध्यम से भारत ने कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा घोषित करवाया। इसका अर्थ यह हुआ कि अब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र या किसी तीसरे देश से मध्यस्थता की उम्मीद नहीं कर सकता।

– एक तरफ पाकिस्तान की हार और सैनिकों का आत्मसमर्पण था, वहीं दूसरी ओर भारत का परिपक्व और शांति-पसंद दृष्टिकोण था। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि को और मजबूत करता है।

कश्मीर और शिमला समझौता

शिमला समझौते का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कश्मीर मुद्दे पर पड़ा। पाकिस्तान अक्सर इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन शिमला समझौता इसे द्विपक्षीय संवाद तक सीमित करता है। भारत इसे एक कानूनी आधार के रूप में प्रयोग करता है कि कश्मीर कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें जनमत संग्रह का उल्लेख था। लेकिन 1972 में शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान ने द्विपक्षीयता को स्वीकार कर इन प्रस्तावों की प्रासंगिकता समाप्त कर दी। यही कारण है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप को खारिज करता है।

शिमला समझौता तोड़ सकता है पाकिस्तान?

2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कड़ी कूटनीतिक कार्रवाई शुरू की। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते का हवाला देते हुए कहा कि वह भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को ‘स्थगित’ करता है, जब तक कि भारत “संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों” और “अंतरराष्ट्रीय कानून” का पालन नहीं करता। लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है?

तकनीकी तौर पर, कोई भी देश किसी संधि से खुद को अलग कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से उसकी अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता पर गहरा असर पड़ता है। अगर पाकिस्तान शिमला समझौते को नकारता है, तो वह यह भी स्वीकार करेगा कि अब कश्मीर मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की कोई गुंजाइश नहीं रही। भारत इस स्थिति में दो टूक कह सकता है कि यदि पाकिस्तान समझौते को रद्द करता है, तो फिर वह भी किसी बंधन में नहीं रहेगा।

अगर पाकिस्तान शिमला समझौते को रद्द करता है, तो यह द्विपक्षीय वार्ताओं को पूरी तरह रोक सकता है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तनाव और बढ़ सकता है। साथ ही शिमला समझौते में लाइन ऑफ कंट्रोल का पालन करना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। अगर यह समझौता रद्द होता है, तो दोनों देशों की सेनाएं पर अधिक आक्रामक हो सकती हैं और संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है। साथ ही भविष्य में युद्धबंदी या संघर्ष के मामलों में भरोसे की कमी हो सकती है। (साभार आज तक)